新着情報 NEWS

お知らせ2025.09.26

OG有志による対談記事「8人8色のリーダーシップ・プロセスへの臨み方」第2章を公開!

9/27開催、GL演習Ⅱ履修生による企画。

9/27開催、GL演習Ⅱ履修生による企画。

9/1公開の第1章に続く、OG有志による対談記事第2章がいよいよ公開となりました!

今回の公開は、記事執筆をしてくれた8名のOGのうち4名も登壇する、2025年度グローバルリーダー(GL)演習Ⅱ履修生による企画に合わせたものです。

まだ幼い子どもの母である3名が、夜な夜なオンラインで制作に取り組んだ第2章「人生のフェーズの変化期における選択と葛藤〜私らしく、誰かの力になる〜」をどうぞお楽しみください!

第2章「人生のフェーズの変化期における選択と葛藤〜私らしく、誰かの力になる〜」

どんな想いで選択し、どんな価値観に変化していくのか?私たちのリアルを語ります。

ギャップに直面した新人時代

パートナーと共に生活する選択と葛藤

子育てしながら問い続ける「キャリア」

根付いていく学びと変わっていく大切なもの

世代や社会の狭間でもがく私たち

子育てに関する様々な制度と私たちの選択

私たちを突き動かす「becoming」

ギャップに直面した新人時代

YUKI:まずは約10年前に新卒として社会に出て、皆それぞれ最初に直面したギャップや壁があったよね。私は社会に出たら「子育ても仕事もバリバリこなす女性が沢山いる」と勝手に思い込んでいたけど、入社してみたら、そういうロールモデルになるような人が身近にいなかった。将来の不安は抱えながらも結局は毎日の業務に追われて、目の前の仕事をすることで精一杯だったな。

SAORI:私も似たような感覚があった。海外で働く事も視野に入れて就職したけど、忙しいと評判の国内の営業所に配属され、朝から晩まで働いた。ひたすら会社に求められることに応えることで精一杯だったけど、やりがいを感じる瞬間もあったし、自分が頑張った分ちゃんと評価してくれる人もいて。それでも尚「バリバリ働いて海外に行きたい」という入社当初の気持ちは持ち続けていたよ。

KAWABA-:私は「やりたいこと」を追いかけて、エンタメ・メディアコンテンツの制作会社に就職して。「好き」を仕事にできるってうれしかったし、最初はとにかく想いを形にしていくぞと意気揚々で。でもだんだん、自分なりに業界の仕組みなどを理解していく中で「本当に私はここで信じてやっていけるのか?」と悩むようになって。3年後には転職することになるんだけど、その決断が正しかったのか、実は今も時々モヤモヤすることがある。その違和感を見ないふりせず、ちゃんと考えたいなと最近でも思っているところ。

左からKAWABA-、SAORI。上海外灘にて。夫の上海駐在への帯同時期が重なり、現地でもよく会って悩みやライフプランを話し合った。

左からKAWABA-、SAORI。上海外灘にて。夫の上海駐在への帯同時期が重なり、現地でもよく会って悩みやライフプランを話し合った。

パートナーと共に生活する選択と葛藤

YUKI:大学卒業後はそれぞれキャリア(仕事)を積み上げてきたけど、SAORIもKAWABA-もパートナーと結婚や出産、そしてパートナーの海外転勤もあって、大きな選択をしてきたよね。自分ひとりの人生ではなくなった瞬間の気づきや葛藤はあった?

SAORI:入社して2年半で、夫の上海駐在に帯同するか、自分のキャリアを続けるかという大きな選択に直面して。就職前から海外で働くことを目指していたこともあって、すごく迷ったけど「会社を辞めても 、現地で何かやりたいことを見つけられるかも 」と思い切って退職する決断をしたんだよね。でも実際は上海に知り合いもおらず、就職するにもビザの問題などハードルは高くてね。夫は仕事で毎日帰りが遅いし、思った以上に孤独を感じる日々の中で「私って誰だっけ?」、「ここに来た意味は?」と自問する日々が続いてた。あの時初めて、「大学や会社という組織の中で、自分は守られていたんだ」と痛感したな。

KAWABA-:すごく分かる。私の場合も、上海に単身赴任していた夫に帯同することにして退職したんだけど、コロナの影響でビザが降りずに約10ヶ月間ひとりで日本に残ることになってしまって。そのとき退職した会社にアルバイトで再雇用していただいたのは本当にありがたかったな。でも、それまで自分で選んで動いてきたつもりだったのに、気づけば夫の会社のルールなどに振り回されてた。まだまだ夫と「家族になる」という意味では過渡期だったし、家計から自分の生活費を捻出する事について経済的自立を手放したんだとモヤモヤしたこともあった。今は家族をチームとして捉えられているからそういう感覚はないんだけど。

YUKI:帯同するという決断も、帯同してからも、2人にとってすごく葛藤があったんだね。私は海外ではないものの、西日本エリア(静岡県から沖縄県まで)の遠方出張がメインの営業部から、今は遠方出張の無い営業の支援や管理する内勤部署に異動しているよ。皆家族とのバランスを取りながら生きているね。仕事をしてる組織も一つの居場所であり、心の安定や自立にも繋がっているんだろうね。パートナーと共に生きる中では、そんな環境を全て思い通りにする事は難しいと思うけど、その中でどう捉え返してどう生き返すか、だね。

仕事を終えたYUKIは保育園お迎え後、元気な娘の要望で公園へ寄って帰宅。朝5時起き、8時に保育園へ送り届け出社。9時~16時勤務、17時お迎え、22時に子どもと共に就寝する毎日。

仕事を終えたYUKIは保育園お迎え後、元気な娘の要望で公園へ寄って帰宅。朝5時起き、8時に保育園へ送り届け出社。9時~16時勤務、17時お迎え、22時に子どもと共に就寝する毎日。

子育てしながら問い続ける「キャリア」

YUKI:いざ子育てが始まってどうだった?私は子育てとキャリア(仕事)の両立は想像以上に大変だと思った!大学時代は「仕事優先で、子育てが大変な時はシッターさんを使えばいい」と簡単に考えてた。でも実際は、子どもが寂しいから保育園に行きたくないと言ったり、体調崩して辛そうな姿に直面したりすると、子どもに寄り添ってあげたい気持ちが強まった。仕事は何歳でもできるし、今は子どもとの時間を優先したいという気持ちに変わったかな。

KAWABA-:たまにSNSとかでバリバリ仕事している友達を見ると、焦る気持ちはあるんだよね。ただ、自由時間の捻出がなかなか難しくて。子育てするまでは「子どもの昼寝中に何かすれば?」って思ってたんだけど、添い寝しないと頻繁に目を覚まして、スマホをちょっと見るくらいしかできないことも多くて。国会での「育休中にリスキリング」発言が炎上したけどそりゃ炎上するなと当時思った。

SAORI:毎日子どもにつきっきりで自分の時間を確保しようと思ったら、睡眠時間を削るしかないのが現実だよね。私は子どもが幼稚園に入ったら復職しようと思っていたけど、そのタイミングで第2子を妊娠して。突然の夫の転勤もあるかもしれず、再就職も簡単ではないのが現状。でも、改めて子育てとキャリア(仕事)の両立を考えて今の私が一番大切にしたいのは「家族が安心して過ごせること」だと気づいた。だから無理に焦らず、地盤を整える時期だと考えているよ。「お金を稼ぐ仕事=キャリア」ではないと思えるようになったのは大きな変化かな。

KAWABA-:なるほど。子育てもキャリアの一つ、か!もともと私はリーダー=バリバリ働くキャリアウーマンという認識が強かったんだよね。学生時代に「LEAN IN(リーン・イン) 女性、仕事、リーダーへの意欲」(シェリル・サンドバーグ著、日経新聞出版、2013年初版)を読んでさ、著者みたいなリーダーこそが「次代の女性リーダー」だと憧れてた。だから専業主婦を選択してからは、そのリーダー像とは違う自分にモヤモヤすることがある。自分で選んで家族のことに全力投球しているけれど、周りからはキャリア(仕事)を諦めていると思われているのかなと勝手に卑屈になることも実はあったな。SAORIはこの辺の感覚あった?

SAORI:心のどこかで引っかかる感覚はあるよね、隣の芝生は青く見えるというか。社会的に夫婦共働きがメジャーになっている中、専業主婦って少し肩身が狭く思えることもある。でも、KAWABA-の言う、家族を全力で支えることにもリーダーシップ・プロセスって必要不可欠だと思うんだよね。リーダーシップって、組織を引っ張り、指示を出す役割のイメージがあるけど、実は他者との関わりの中で、自分らしく変化を起こそうとするプロセスのことで、それをやる人は皆、立派なリーダーなんじゃないかな。

KAWABA-:確かに!子育てしてると、子どもがぐずったり、体調を崩したり、突然のトラブルは日常的で、選択と判断の連続。そんな中でどう対応していくか試されているね。SAORIはそう感じた具体的な場面ってある?

SAORI:そうだね、例えば子どもがぐずったとき。普段、私の方が子どもと一緒にいる時間が長いのに、夫の方がうまく子どもの気持ちを切り替えさせることが多々あるんだよね。でも実は、私が夫に子育ての成功談や失敗談を、日々共有してるから、そこから夫は学びやヒントを得て、上手に子どもと向き合っているのかもなって。そう考えると、家族も小さな組織で、チーム内の「情報共有」や「役割の分担」がうまくいくこと、それも家庭内のリーダーシップ・プロセスと言えるんだと思う。

YUKI:なるほど。SAORIもパートナーも子育てを自分事に取り組んでいるからこそ、それぞれがリーダーシップを発揮できているんだね。私は共働きを選んでいる訳だけど、子育てと仕事の両立が上手くいかない日もあって、専業主婦になればもっと子どもと向き合ってあげられるのかなと思う事もあるよ。だけどKAWABA-と同じく社会でバリバリ働くキャリアウーマン像は私の中にもあったらから、今私は働く選択をしているのかも!(笑)

KAWABA-:ほんとに、キャリアに「正解」なんてないよね。それぞれの状況や価値観に合わせて、悩みながらも前に進んできた10年だったね。

YUKI:そうだね!仕事と家庭のバランスをどうとるかは人それぞれ。だけど、どんな環境やそこでの選択においても、自分なりのキャリアを重ねていくことは大事にしていきたい。そのためには、「自分なり」の発揮を阻んでる「社会のあたりまえ」を少しずつひっくり返していくことも必要になりそう。

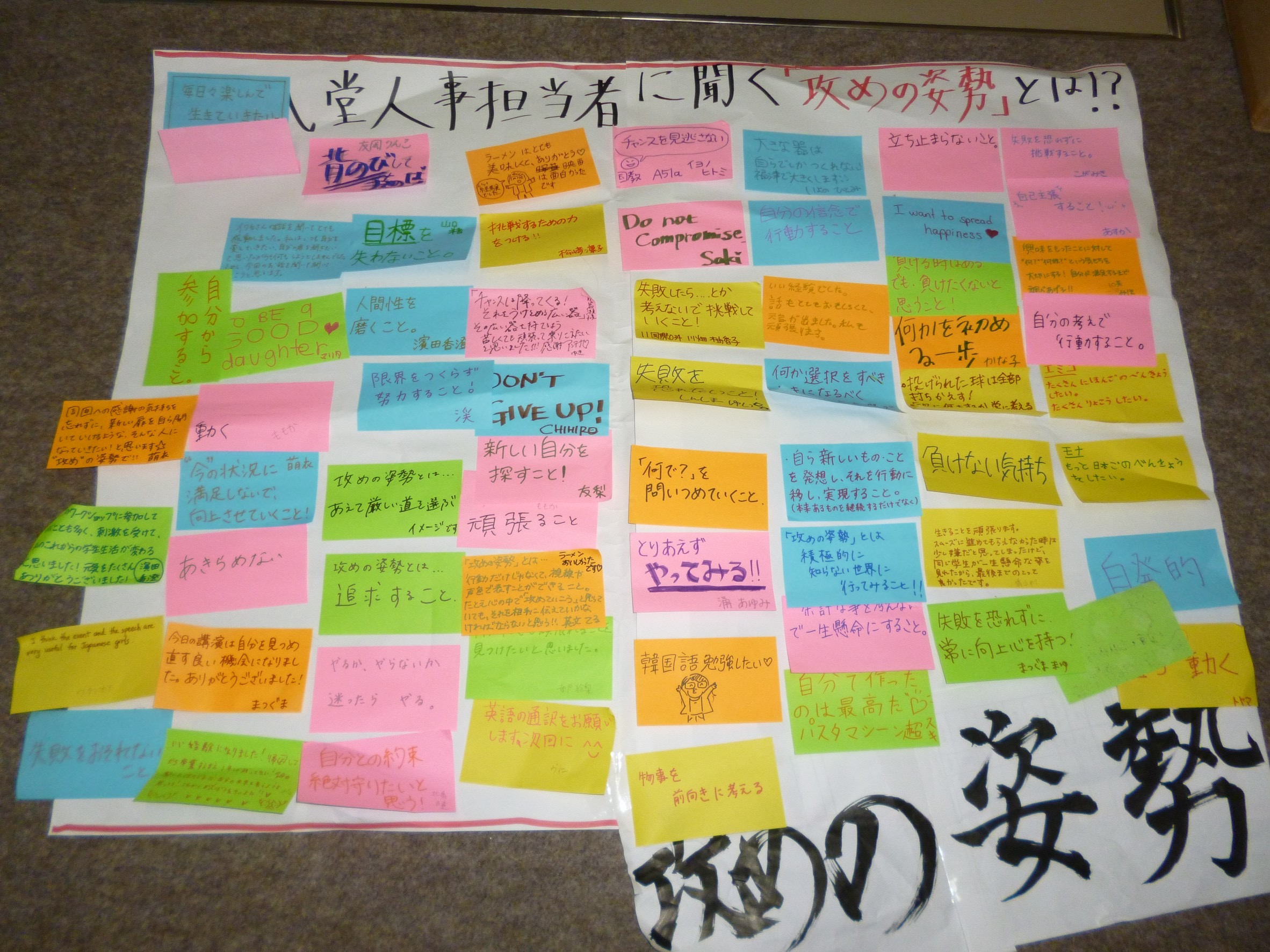

SAORIが履修していた「一風堂CSRインターンシッププログラム」では、なでしこ寮にてラーメン・餃子作りワークショップ&一風堂人事担当者の「攻めの姿勢」講演会を企画。イベントを通じて参加者が考えた「攻めの姿勢」をそれぞれ言葉にして貼り出した。

SAORIが履修していた「一風堂CSRインターンシッププログラム」では、なでしこ寮にてラーメン・餃子作りワークショップ&一風堂人事担当者の「攻めの姿勢」講演会を企画。イベントを通じて参加者が考えた「攻めの姿勢」をそれぞれ言葉にして貼り出した。

根付いていく学びと

変わっていく大切なもの

YUKI:学生時代と今、皆改めて変わった部分が沢山あるよね。私は2年間体験学習を受講して、その中で「自分の言葉」にする事の大切さを学んだ。体験学習の報告会を行った時、来場者から「反省会のような内容で残念」というアンケート結果をもらってすごくショックだった。当時担当してくださっていた先生の言葉を借りただけで、自分の言葉に落とし込めてなかった。その経験から、なりたい姿を掘り下げて「自分の言葉」にして人生を歩みたいと思った。だから社会に出たら、仕事・子育て・やりたいこと、全部手に入れる!と意気込んでた。でも、実際やってみると想像が足りていない事も。そんな気づきや体験を言葉にする、つまり「考える」ことで自分がブラッシュアップされる。「大切なものを選び取る強さ」を体現したいから、言葉にする・考えるという作業を続けたい。

SAORI:「自分の言葉」って、本当に大事だよね。私も体験学習を通してその大切さに気づいたし、それを持ち続けることの難しさを日々感じてる。特に上海では肩書きのない専業主婦としての生活の中で、自分をどう表現するかはすごく考えさせられたな。ゼロから人間関係を築いたり、社会とのつながりを感じられる居場所を探したりと、自分というものを模索した時期。でも、YUKIもさっき言ってたような、「言葉にする=考える」経験を通して、自分の軸が少しずつ育ってきた気がしてる。これは変化したというよりも大学時代に学んだことが、やっと自分の中に根付いてきたって感覚かも。入学した当初は自分の意見に自信が持てず何事も受け身の姿勢が強かった。そんな自分が体験学習の中でさまざまな壁にぶつかり、それでも厭わずというか、ぶつかったからこそ、言葉にするために考えるということに挑戦し、徐々に「攻めの姿勢」へと変化していった。そこで学んだ「自ら考えて行動する」ことは今でも大切にしていることの一つかな。

KAWABA-:私はまさか自分が専業主婦になるなんて、学生時代は想像もしてなかった。初めての就職先選びも大きな決断だけど、パートナーをもつか否かや家族とどう生活をしていくかもその先の人生に大きく影響を与えることの一つだよね。人生は本当に選択の連続。選択の度に自分と向き合うことになるんだけど、体験学習ではその向き合う作業をたっぷりした。自分と向き合う作業ってしんどいけど、その重要性はしっかり学べていたから今でも実行出来てるんだと思う。あと、色々学んだ中でとても重要だったなと思う事がもう一つあって。例えば自分で税金を払うようになって、成人する迄に保護者だけじゃなくてたくさんの人に支えられてきたんだなって改めて強く思ったのよね。これって1章でも語られていた「ギバー」と「テイカー」の話にも通じるけど、「自分だけが良い」ではなく「周り(社会)を良くしようとしていくこと」は誰もが持たなければいけない感覚だなって思う。

KAWABA-。2歳長男と生後5ヶ月次男を抱える。日中のワンオペ時は常に筋トレ状態。日に日に体力がつく二児に振り回される日々。

KAWABA-。2歳長男と生後5ヶ月次男を抱える。日中のワンオペ時は常に筋トレ状態。日に日に体力がつく二児に振り回される日々。

世代や社会の狭間でもがく私たち

YUKI:家庭を築いたり、子育てを始めたりすると、世代や社会とのズレも感じる事あった?

KAWABA-:生きてきたなかで、一番あった。結婚すると急に周りが子どもを期待する感覚もすごく感じて。その際に「男の子を産んでね!」と言われた事もあった(笑)。第1子が誕生してすぐは年配の地域の方々と交流することも多くて。「母乳で育てるべき」といった子育て観に触れることも多かったよ。

YUKI:そんなハッキリと(笑)。でも、家族だったりご近所さんだったり大事な人たちでもあるからこそ、その人たちからかけられる言葉について、ストレートに否定もしづらいよね。

KAWABA-:そうそう。学ばせてもらうことも沢山あるし、子育てのサポートだって沢山してもらっているし有り難い存在でもあるからねぇ。ただ子どもたちにそういった古い固定観念をもって欲しくないから、夫とは共有して話し合っているけどね。「夫の家に嫁ぐ」が当たり前だった時代の「お嫁さん」って本当に大変だったろうなと思う。

SAORI:価値観って育った環境で形作られていくもんね。世代が違えば、考え方が違うのは当然かなって。ただ普段触れてこなかった価値観に急に出会うと戸惑いが生じるし、ずっとそれに触れてると、それが正しいと思い込んでいくこともあるよね。

KAWABA-:そこなんだよね。ずっとその環境にいるとその環境が当たり前になってきたりして。性別役割分担意識などを目の当たりにしたときの違和感などを受け流さずに、社会に対して働きかけた女性たちが居たからこそ、女性にとって(男性にとっても)よりよい社会になってきたんだなって改めて今すごく思う。子育て自体も長らく社会で女性が担うものという固定観念が根強かったよね。今でもそうか。私自身も結婚前から乳幼児期の子育ては自分が主で担いたいと思っていた。でもその感覚や選択自体も実は社会の枠組みに囚われている可能性があるのかもしれないよね。自分自身の感覚で選んでいるつもりでも。

SAORI::確かに。今は家族特に幼い我が子にフルコミットしたいという気持ちも大きい。でも、私自身が専業主婦という選択をしていること自体、無自覚に社会の規範や育ってきた価値観に影響されているかもしれない。

YUKI:2人は専業主婦を選択したときに、パートナーとはどう話し合いをしたの?それぞれのパートナーの性別にまつわる考え方(ジェンダー規範)も影響したりした?

KAWABA-:年齢のことも考慮して家族計画を優先したかったのが一番の理由だった。夫が日本に戻ってきて一緒に暮らすっていう選択もできたけど、乳幼児期の子育て、家計のことなどを考えて、私が退職して専業主婦になる結論になった。夫自身は3世代同居の家父長制が強い環境で、「男は仕事だけやってればいい、家事育児はしない」といった文化で育ってた。でも夫は、「それが反面教師になってる」とよく語っていて、家事と育児も夫なりに積極的。あと、義母がワーキングマザーだったから(幼児期の子育ては夫の祖母が大部分を担った)「共働きが普通」って意識が元々強い。ただ一方で、「男には甲斐性(経済力)が必要だ」っていう考えも持っててさ。自分が家計を支えないと、に囚われすぎて苦しくならないように、家族としてもそこは意識していきたいところ。でもこの辺の価値観が混ざり合って今の私たちの選択にもつながっているんだと思う。ちなみにだけど、義父母は夫に「今の時代は男も家事・育児やらなきゃね!」ってよく言ってる。

SAORI:私は任期未定の夫の海外駐在中の結婚で、私は専業主婦という形をとったけど、夫は状況に応じて夫婦の働き方や家事・子育ての配分を変えていこうというスタンス。私が専業主婦になる決断をした背景には、私の育った家庭の影響はあるかもしれない。母は専業主婦で、幼少期一緒に過ごす時間がたくさんあった。でも、家事、特に料理はあまり得意ではなくて。私が家庭を持ったら全て完璧にやりたい!という気持ちが前からあった気がする。

YUKI:なるほど。2人とも「専業主婦」という形をとったけれど、その背景にはパートナーの価値観や育ってきた環境、そして自分自身の家庭観が深く関わっているんだね。そういったことを俯瞰する、つまり「考える」「言葉にする」ことは、別な価値観を試したり、つくったりすることにもつながるかも?

コロナ禍の上海(ロックダウン中)にて。SAORIの長男が生後半年でコロナのPCR検査を受ける様子。部屋に篭りきりの生活の中でこの検査が唯一外に出られる時間だった。

コロナ禍の上海(ロックダウン中)にて。SAORIの長男が生後半年でコロナのPCR検査を受ける様子。部屋に篭りきりの生活の中でこの検査が唯一外に出られる時間だった。

子育てに関する様々な制度と私たちの選択

YUKI:子育てを取り巻く環境や価値観は、今と昔とでは大きく違うよね。SAORIは第2子妊娠中だけど、パートナーは育休取るの?

SAORI:総合的に判断して、パートナーの育休は今は望んでいない。育休を取ってもらうと助かることは沢山あるけど、それより夫の仕事を応援したい気持ちの方が強いかもしれない。実際、育休を長く取るとキャリア(仕事)に影響が出ることもあるようだし、夫自身も忙しくて育休どころではない現状で。第1子が誕生した際はコロナ禍で夫が長期間在宅勤務になったから、既に、子育ての時間を共有できているのも大きいかな。もし第2子産後に夫が育休を取ったら、その間の食事の用意など生活面の負担が発生するから、そこも含めて検討したね(笑)

KAWABA-:え!すごい!私は夫には仕事を定時で終わらせて子育てを手伝ってほしいと思ってしまうことが多い(笑)。第2子が生まれる前に夫に育休を検討してほしいと伝えたら、社内の空気をとても気にしていた。第1子が1歳になるまで別居だったのもあり、第2子誕生の時は、制度上の満期を本当は取ってほしかった。でも、彼のキャリア(仕事)に影響が出るのも家族として本望じゃないから彼の意見を優先したよ。女性より男性が「育休を取りづらい雰囲気」ってまだまだあるよね。

左からKAWABA-、YUKI。2023年秋、子連れでアンパンマンミュージアムへ。日中は子どもが喜ぶ場所へ出かけ、大人の会話をゆっくり楽しめる時間はほぼ無かった。子ども達が寝静まった後に大人2人で晩酌を楽しんだ。

左からKAWABA-、YUKI。2023年秋、子連れでアンパンマンミュージアムへ。日中は子どもが喜ぶ場所へ出かけ、大人の会話をゆっくり楽しめる時間はほぼ無かった。子ども達が寝静まった後に大人2人で晩酌を楽しんだ。

YUKI:育休の判断は夫に任せたけど、彼は取らなかった。帰宅時間も毎日遅く、仕事が大変そうだしね。職場復帰する際も、夫に無理矢理働き方を変えて、子育てに時間を充ててもらうより、自分が時短勤務で復帰する方が選択し易かったから時短勤務で復帰したよ。だけど、同じ会社で同期の夫がキャリア(仕事)を重ねていく姿が羨ましくて、つい不満をぶつけてしまう事もある(笑)。

SAORI:YUKIのようなワーキングマザーは仕事に家事・子育てと毎日ドタバタなんだろうなって想像してる。上海での生活と比べると、日本では「親がすべてやる」って空気がまだ強い気がする。上海では祖父母やお手伝いさんの手を借りながら、チームで子育てするのが普通。でも日本だと「人に頼るのは甘え」みたいな風潮があるよね。ワーキングマザーが当たり前になっている世の中で、特に女性が「母親としての責任」を過剰に背負わされているように感じるかな。

KAWABA-:ほんとだよね。子育ての責任ってまだまだ母親に集中しがちだなって思うことも多い。赤ちゃんにとってママが1番!っていうような母性神話も、女性にプレッシャーを与えてると思う。親が子どもの成長に責任を持つのは大前提ではあるんだけど、両親や親族からの直接的な子育て支援が得られにくい世帯(遠方、高齢化等)も増える中、もっともっと社会全体で子育てする雰囲気が拡大するといいなと思う。

YUKI:そうだね。ママ友の話では、パパが1番!という子もいるし、私たちの幼少期から比較すると確実に男性も積極的に子育てしていると感じるけどね。過渡期だよね、まだ。あとは就職で地元を意気揚々と離れたけど、子育てと仕事をしていると、実家近くに住むママ友が羨ましくなる場面はあるよね。子どもが慣れ親しんだ祖父母に子育てのサポートを気軽に頼めるのはすごく大きい。こんなの子育てをしてみて初めて気づいた(笑)。

KAWABA-:私たちみんな地元から飛び出しているね、そういえば(笑)。働き方だけではなく、信頼して子育てのサポートを頼める人(両親や親族など)が近くにいるかどうかも生活に大きく影響するよね。

SAORI:特に子どもが病気したときが大変だよね。YUKIは仕事どうしてる?

YUKI:うちはどちらの実家も新幹線で行き来する距離だから、急な子どもの体調不良は、基本は私が仕事を休んで対応しているよ。でも、どうしても仕事が休めない時は病児保育を利用したよ!最初は子どもが可哀そうかなと思ったけど、病児保育はとても手厚くて子どもも楽しめたみたいで安心した!

KAWABA-:いざというときの行政の支援は本当にありがたいね!

SAORI:もちろん、ベビーシッターなどの民間のサポートサービスもあるけど、「子育てを他人にお願いする」ということに抵抗を感じる人も多いのが現実かな。

YUKI:そうそう。民間のシッターは安全面が不安で経済面も負担になる印象で利用した事ないなー。そういえば、こども家庭庁が推進している「ファミリーサポート」という制度は、まだ利用した事無いけど、費用面では民間より良心的だよね。国が子育てのサポートを受けたい人と支援したい人を繋ぐ制度を整えているから、利用しやすい仕組みにもなっているよね。それにしても子育てがこんなに時間が取られることだとは学生時代はあまり思いつかなかったよねー?サポートの有無なんてなおさら!?

KAWABA-:なかなか想像できなかった。学生時代はたくさん時間と体力があると改めて今思うよ。しかも失敗も許される!「選ぼうとするな、全部やれ」って体験学習でもよく言われたけど、本当にそうだったなって。10年前の自分には「好きなこと・やりたいこと」を見つけたらネットでも何でも駆使してどんどんやろう!と伝えたいよ。2人は何て伝えたい?

SAORI:子育てを経験して思ったのは、就職活動のときって「どんな仕事をしたいか」が主軸になりがちだけど、「どんな人生を送りたいか」も大切にしていい。仕事だけじゃなくて、結婚や出産などの選択も人生を大きく変えるから。「これだけは大切にしたい」という自分の軸を持ち、それを育て続けることが大切かな!社会の枠組みや無自覚に育まれてきた価値観に影響を受けていないか、時には立ち止まり、考えながらね。

YUKI:私もSAORIと似ていて、「なりたい自分」を大切に持っておくことかな。結婚や出産など人生のフェーズが変わると家族の想いも汲み取りながら選択する日々になるよね。そんな時に「なりたい自分」を持てていれば、どんな選択も前向きに出来ると思う!

左からYUKI、SAORI、KAWABA-。2014年秋頃。KAWABA-が上海留学中に3人で集合し数日旅行した。当時社会問題になったPM2.5の大気汚染に包まれる上海の街で、私たちの未知なる未来を語りながら。

左からYUKI、SAORI、KAWABA-。2014年秋頃。KAWABA-が上海留学中に3人で集合し数日旅行した。当時社会問題になったPM2.5の大気汚染に包まれる上海の街で、私たちの未知なる未来を語りながら。

私たちを突き動かす「becoming」

SAORI:自分で選択した専業主婦だけど経済面での不安はつきもの。もし急な病気や事故で夫が働けなくなったらどうしようって。でも親として子どもと過ごす時間は本当に幸せなことで、一緒に笑ったり泣いたり、子どものちょっとした成長に感動したり、一緒に過ごすこの時間はお金に代えられないかけがえのないものだと思うんだよね。

YUKI:子育てって、たまたまお金になっていないだけで、体力的にも精神的にもしんどいけど、本当に尊い時間。そういえば体験学習の時間は、頭も体もフル稼働させてたくさんの時間を使っているのに1円も稼げていない。一方で、他の友達がアルバイトで沢山稼いでいる様子を見て、「この体験学習がアルバイトだったらいくらもらえるのかな?」って考えたよね。でも今思えば、子育ても体験学習などの学びの時間も、すぐにお金には結びつかないけど、自分や子どもの未来を豊かにする時間だよね。

KAWABA-:それで改めて思うのは、「主体的であること」の大切さ。

SAORI:ほんとにそう。体験学習は、「やらされてる」って感じたら絶対できなかったし、それは仕事や家族との関係でも同じ。自分の意志で取り組んだから、やることが多くても、初めての挑戦で怖いことがあっても、うまくいかないことがあっても成長できたし、それは今の生活にも言える。

KAWABA-:学生時代学んだことは子育てを通して自分たちの子にも引き継がれていくと思ってる!あと、周りと切磋琢磨して磨いていくことはもちろん大切だけど、誰かと比べすぎて「こうあるべき」に囚われ過ぎていないか、立ち止まることも時には必要だと思うようになった。切磋琢磨することと比べることを混同しすぎないようにしたい。それは本当に自分がしたいことなのか?信じていることなのか?って。体験学習でも散々言われた、「問う」こと。自分自身に問い続けることが重要なのかな。今の自分にも言い聞かせている事の一つだよ。

YUKI:そうだね!私たちは子育てに比重を置く事を自分で選んでいるつもりでも、日本の中にある風潮や社会の雰囲気の影響を受けた選択かもしれない。だから、KAWABA-の言う通り、その事自体を問い直していく事も大事なんだろうね。

SAORI:うん!それがまさに “becoming” だよね。誰かの正解に合わせるんじゃなくて、少しずつでも自分らしくなっていくこと。私たちが体験学習で自分と向き合い続けたようにね。自分の選択が社会やジェンダー規範に囚われた結果であるかもしれないことをクリティカルに問えることこそが大学での価値ある学びなのかもしれないね。

KAWABA-:クリティカルに問うことは、生涯を通じて必要な力だよね。問いながらそして自分自身をアップデートし続けて、理想の自分に挑戦し続けて、いや、なり続けていきたいね!

YUKI:次の章では、「女性リーダー」や「リーダーシップ」とは何か?NAOKO、TOMOMI、MOMOKOが深堀りしていくよ。明確な答えや正解は無いけど、3人が人生をふりかえり、その本質に迫っていくよ。私たちの対談記事の集大成とも言える章だね。

(次は最終章である第3章。10月中旬に公開予定です!)