新着情報 NEWS

活動報告2025.05.09

2025年度学生委員活動プロモーションを担った学生による報告

2025年度、学生委員受入をする委員会・部会は2つ増え、全8委員会で24名の学生委員が活動することになっています。

大学からの募集呼びかけに先駆け、春休みを使って学生委員プロモーション活動に取り組んできた国際教養学科新2年生・黒木ひよりさん(2025年度、寮教育部会学生委員/なでしこメイト、2024年度から継続して地域連携センター学生委員)。

黒木さんによるプロモーション活動のリフレクションをぜひお読みください!

「慣れないことはやってみるもんだ」~学生委員プロモーションでの私の挑戦と成長(黒木ひより)

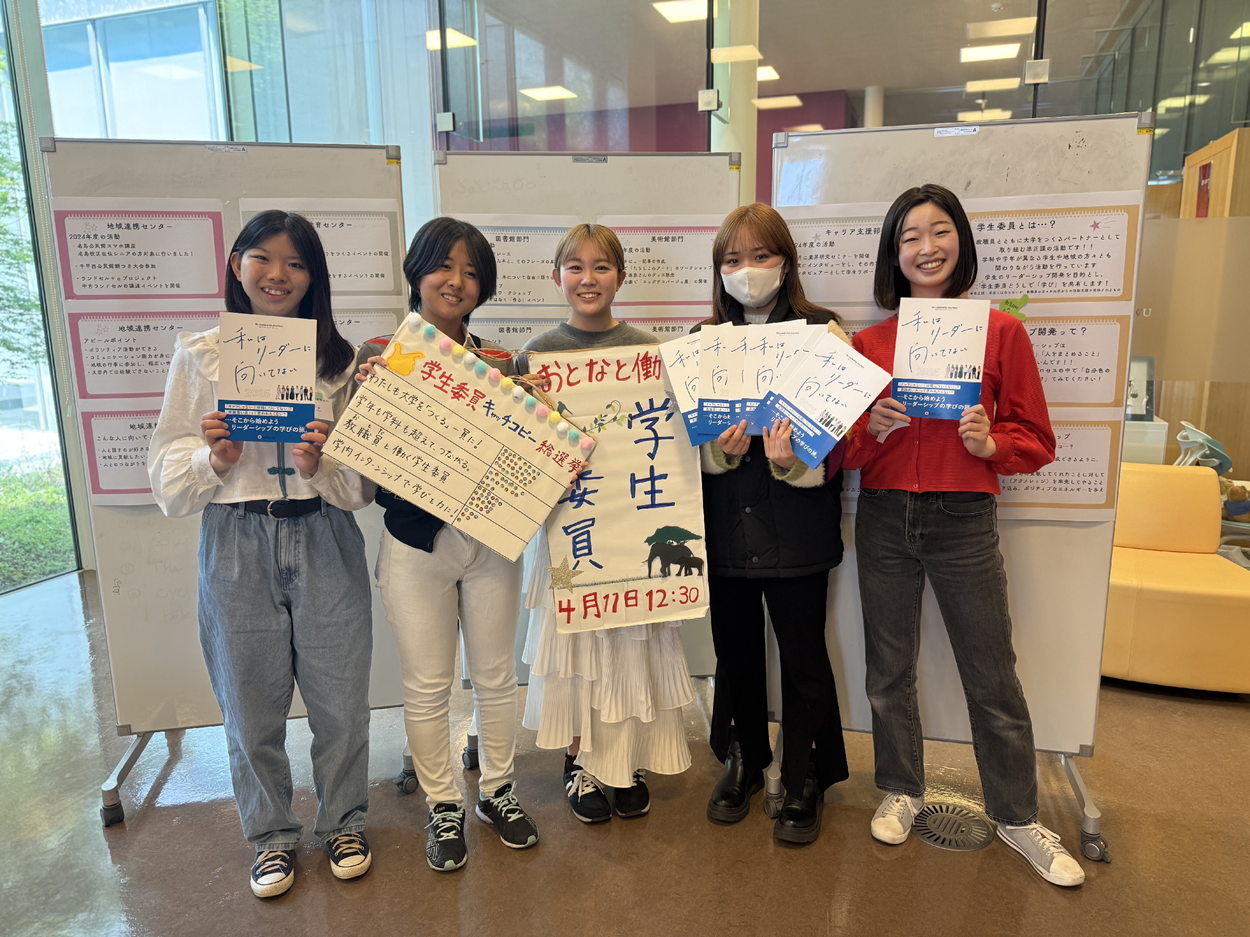

真中が黒木さん。左から、福田さん、室園さん、菅さん、黑光さん。

真中が黒木さん。左から、福田さん、室園さん、菅さん、黑光さん。

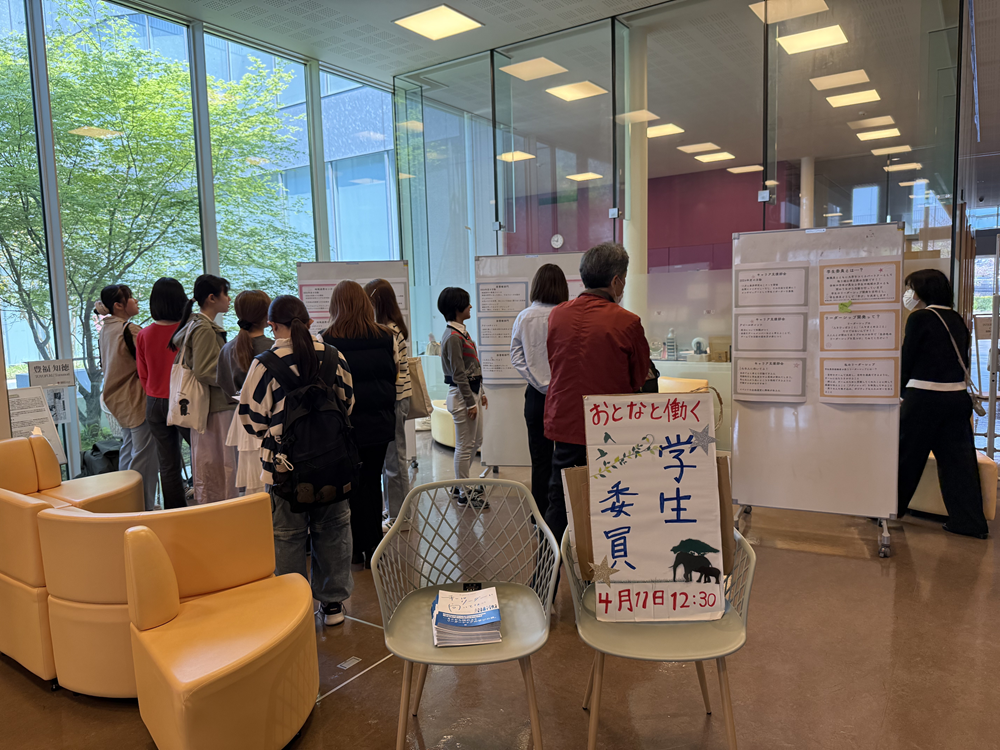

会場の様子

会場の様子

引き受けることを決めたものの、一人でゼロから企画書を作成するのは生まれて初めて。誰かと一緒に、ではなく、自分一人で「やってみよう」と始めたこともあって、不安や戸惑いも大きく、なかなか全体像がつかめませんでした。準備は思うように進まず、焦る日々が続きました。そんな中、和栗先生や学生支援センターで学生委員を担当されている職員・奥田さんに何度も相談に乗っていただきながら、少しずつ企画書を形にしていきました。

目的に立ち返る

段ボールを活用して作成したイベントボード

段ボールを活用して作成したイベントボード

考えてみると、高校までの様々な活動では「WHY」を問うよりも、「何する?どうする?」が先行していたように思います。そして今回プロモーションを準備するにあたっても、知識としてはWHYが大切だと知っているのに、どうしてもHOW・WHATを優先してしまっていました。

しかし、企画書作成に行き詰った時に「なぜ私は学生委員プロモーションをするのか」という問いに立ち返ってみると、やるべきこと考えるべきことが明確になっていきました。ゴールデン・サークルの実践の難しさを実感すると同時に、WHYに繰り返し立ち返ることで、より目的に沿ったHOWやWHATが実現するということが腑に落ちたのです。

紆余曲折を繰り返しながらも、「何よりの喜び」を感じられた

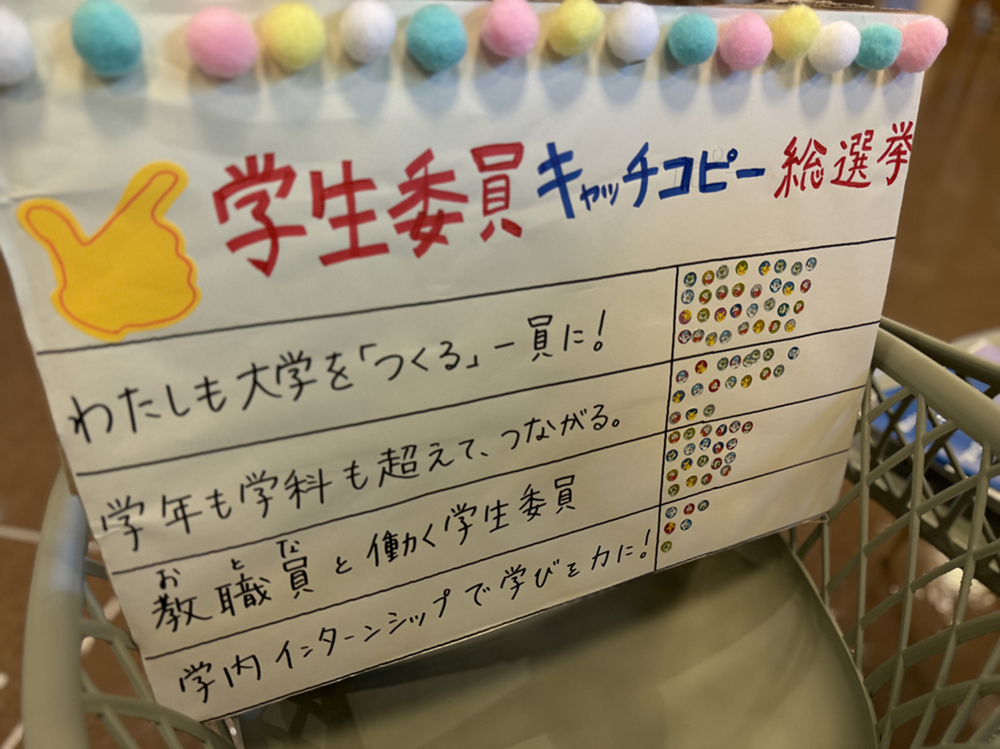

キャッチコピー投票もしてみました。「わたしも大学を『つくる』一員に!」が一位に。

キャッチコピー投票もしてみました。「わたしも大学を『つくる』一員に!」が一位に。

そんな中、図書館部門で学生委員をしていた室園雪衣さんと菅藍子さんがチラシ作成や会場準備など、最初の段階から積極的にかかわって協力してくれたことに、とても救われました。

とはいえ、想定していたほど多くの2024年度学生委員からは協力を得られず、作業が滞った時には「やっぱり慣れないことはするもんじゃないな」と弱気になった瞬間もありました。

そこに現れたのが、上級生で元学生委員である黒光千穂さん(国際教養学科4年・2023年度キャリア支援部会学生委員)と福田優月さん(環境科学科4年・2023年度地域連携センター学生委員)。リーダーシップを学ばれてきたお二人が加わったことで、準備の進み方が大きく変わり、企画内容も格段に充実しました。

お二人が「遠慮なく頼っていいよ」と何度もポジティブな言葉をかけてくださったことで、「最後までやり遂げよう!」と再び前向きに取り組むことができました。また、とりあえず企画書に沿って準備を進めようとする私に、「これをしたいならこうしてみてはどうかな?」とより充実したプロモーション活動になるアドバイスをしてくださったことで、「よりよいものを!」と工夫をこらす臨み方ができました。

室園雪衣さんと菅藍子さん、そして黒光千穂さんと福田優月さんが提案や協力をしてくださったおかげで、「同じ目的を共有する仲間がいること」の大切さを実感したと同時に、「自分で動いて仲間を集める」積極的な姿勢をとっていこうと思いました。

そして迎えたプロモーション当日。想像以上に多くの学生が立ち寄ってくれました。配布資料に目を通す姿、元学生委員と楽しそうに話す様子、緊張気味の新入生に声をかける瞬間、どれもが私が企画書を作成していた時のアウトプットイメージそのままでした。特に、自分の学生委員での経験を交えて新入生に話しかけながら、「この場が誰かの挑戦のきっかけになるかもしれない」と感じられたことは、何よりの喜びでした。

プロモーション活動を通じて生み出した私の「学び」

会場の様子を見に来た職員のみなさん。真中が、学生支援センターの奥田さん。

会場の様子を見に来た職員のみなさん。真中が、学生支援センターの奥田さん。

そんな「やらかし」はあったのですが、たくさんの方々に支えられながら「企画は人がいないと完成させることができない」と、人と人のつながりの大切さに気がつくことができ、感謝しています。これが学生委員の全体ミーティングでも学んだ、リーダーシップ行動の「相互支援」でもあるんだと、学びの再確認にもなりました。

アイデアを出しながらも「どうせ無理」と自分でボツにしてしまったこともありました。そんな時、自分の中で「できるはずがない」と決めつけるのではなく、「どうすれば可能になるのか」を考えることで、行動の幅が広がることも学びました。「自分のやりたいことをまずは試してみる」は、私の目標である「積極的になること」に大いにつながると思います。

今回の経験を通して、私は「慣れないことでもやってみるもんだ」という前向きな取り組み方を学びとったと感じてます。そして、ひとりでは不安なことも、周囲の支えや、自分自身の働きかけによって、形にできるということも。

これからも、失敗を恐れず「やってみたい」と思うことに、素直に挑戦していきたいと思います。

プロフィール

黒木ひより(くろきひより)

宮崎県日向市出身

出身校:聖心ウルスラ学園聡明中学校高等部

好きなこと:小さいときから知育菓子が大好きです。最近友人に布教し始めて、知育菓子で本気で遊ぶ大人人口を増やしています!!